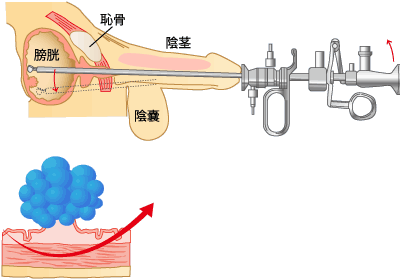

●経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt)

膀胱鏡検査などにより膀胱がんが疑われた場合は、組織診断と治療をかねて、内視鏡的切除術である、経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt)(図4)を行います。そして、切除組織の顕微鏡検査でがんの悪性度、深達度などを正確に評価します(病理組織検査)。経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt)は、下半身麻酔でおこない、尿道から手術用内視鏡を挿入し、病巣部を電気メスで切除します。

同時に、病巣部以外の膀胱粘膜を数カ所から採取し、がん細胞の有無を顕微鏡で検査します(粘膜生検)。経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt)は、開腹手術に比べ簡便で身体的負担(侵襲)が少ないことが特長です。しかし、内視鏡手術の特性上、膀胱壁の外側まで切除することはできません。またリンパ節の摘出も不可能です。したがって、CT・MRI検査や膀胱鏡検査などからリンパ節転移がなく、病巣の深さも筋層表面までと推測される場合が適応とされます。

入院期間は、病状・術後経過ならびに術後補助療法の有無により違いがあります。術後経過が順調で補助療法も不要な場合は、約1週間の入院治療が見込まれます。 術後病理診断の結果、がんが粘膜~粘膜下層にとどまっていて、完全に取り切れていれば治療は完了し、外来で経過を観察します。また、T1という深さで悪性度が強い場合は、再度、経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt)を行う場合があります。なお、表在性がんのなかでも上皮内がんと言われるタイプは、腫瘍の範囲が不明なことが多く、再発率も高いため、膀胱内BCG注入療法を行います。

図4:経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt)

●膀胱全摘除術